(Credit: Tim Nowack/Georgia Tech)

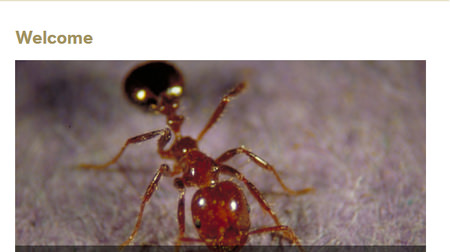

米国ジョージア工科大学の研究チームは、ヒアリが「ヒアリの塔」を作るメカニズムに関しての調査結果を発表した。塔は食料を求め、あるいは閉じ込められた場所からの逃げ道を求めて作られるという。

(Credit: Candler Hobbs/Georgia Tech)

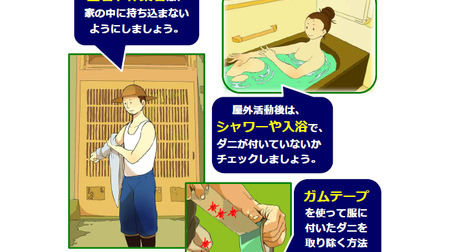

調査ではヒアリをシャーレに入れ、そこにスティックを立てた。するとヒアリはこのスティックをつたって別の場所に移動しようと、自分たちの体を使ってベル型の塔を作り出したという。

(Credit:Sulisay Phonekeo)

塔を作る際には、行動を指揮するリーダーなどは存在しなかった。だが一匹一匹のヒアリはある種のルールのようなものに従って行動し、それが塔を作り出すことにつながっているという。

塔作りでは、ヒアリは他のヒアリの上を歩き、塔の頂点までのぼる。頂点にたどり着いたらそこでストップし、他のヒアリがさらに上にのぼるのをしばらくの間支えているという。その後、自分の上に他のヒアリが3匹乗ったところで、支えるのをやめて塔の中心付近を滑り降り、再び塔の端から上り始める。塔はこれを繰り返しながら、徐々に高くなっていき、ヒアリは食料のある場所にたどり着いたり、閉じ込められた場所から脱出したりできるようになる。

(Credit:Tim Nowack/Georgia Tech)

ヒアリはその体重の750倍の荷重にも耐えられるという。つまり、他のヒアリを支えるヒアリは、そのままその場所に留まり、他のヒアリを支え続けることもできるわけだ。だが実際には3匹以上を支えることはせずに、その場を離れ、また端から塔に上り始める。作業効率を考えるとムダではあるが、特定のヒアリが長期間荷重に耐えることのない、平等なシステムともいえる。

塔は高くなればなるほど、その底面部分が横に広がっていく。これも効率を考えればムダだ。細くて長い塔の方が少ない数のヒアリで、短時間に作れる。だが、このような“エッフェル塔”タイプの形状にすることで、荷重を分散でき、下でささえるヒアリの負担を軽減できるそうだ。

研究の共同実施者であるCraig Tovey氏は、ヒアリを研究する理由について次のように述べている。

「かつて地球上に存在した種の99%が絶滅した。絶滅を逃れているのは、生き延びるためのテクニックを生み出してきた種だけだ。そのプロセスを研究しない理由はない」

同チームは2011年には、「ヒアリのイカダ」についての調査結果を公表している。この調査では、一匹だけでは水の上でもがくだけのヒアリがある程度以上の数があつまると互いにくっつきあって「ヒアリのイカダ」を形成。洪水が発生したような場合でも、水面に浮かんで数日間生き延びることを明らかにしている。

「ヒアリイカダ」の浮力は非常に強力で、ヒアリ全体の重さの400倍の荷重にも耐えられるそうだ。

(Credit:Tim Nowack/Georgia Tech)

これらの調査結果はヒアリが絶滅せずに、今日まで生き延びてきた理由を説明するものだ。だが同時に、我々人間の世界をもっと効率的なものに変える、パワフルなツールを生み出すヒントに満ちたものでもあると、Craig Tovey氏は述べている。

(Credit:Tim Nowack/Georgia Tech)