遠い未来には地球から海が消える可能性がある。こんな研究成果を広島大学と静岡大学が発表した。

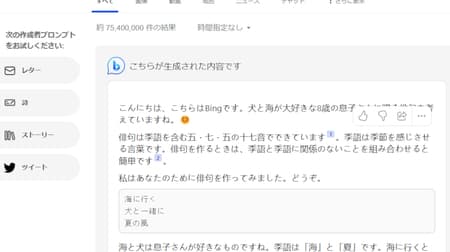

地球の水はすべてが大洋など表面にあると考えがちだが、海底のさらに下にある岩盤(プレート)にも循環している。

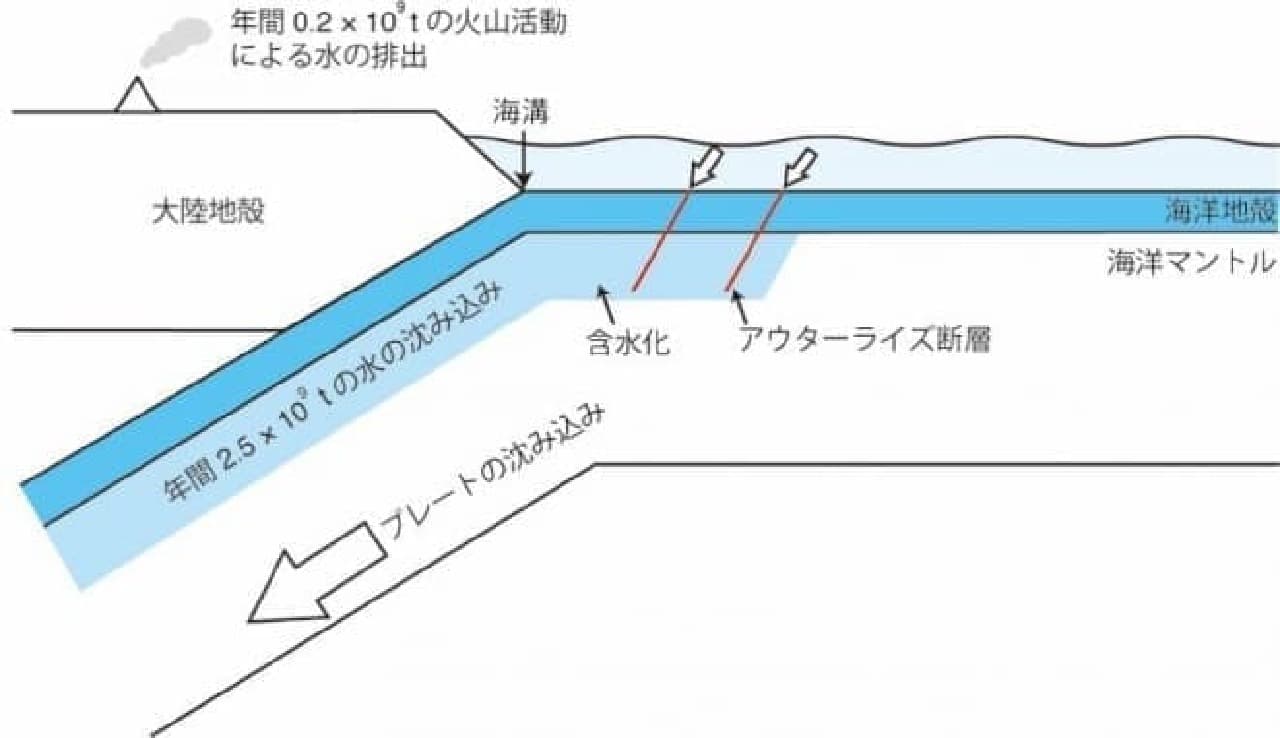

そのため海水の量は、水を含んだプレートが沈み込むことで減少し、火山などのガスとともに増加する。

以前までは、プレートのうち水を取り込むのは最上部の「海洋地殻」に限るとの説が有力だったが、最近の探査によりその下にある「海洋マントル」も水を取り込むことが分かってきた。

この事実をもとに計算するとプレートの沈み込みによって減少する海水の量は年間2.5×10の9乗トンで、従来の想定の2倍以上。一方で火山が排出する水の量は年間0.2×10の9乗トンなので、毎年2.3×10の9乗トン程度の海水が消えていることになる。

現在の海水の総量は1.4×10の18乗トンになるので、単純計算では約6億年後に地球の表面は干上がる。

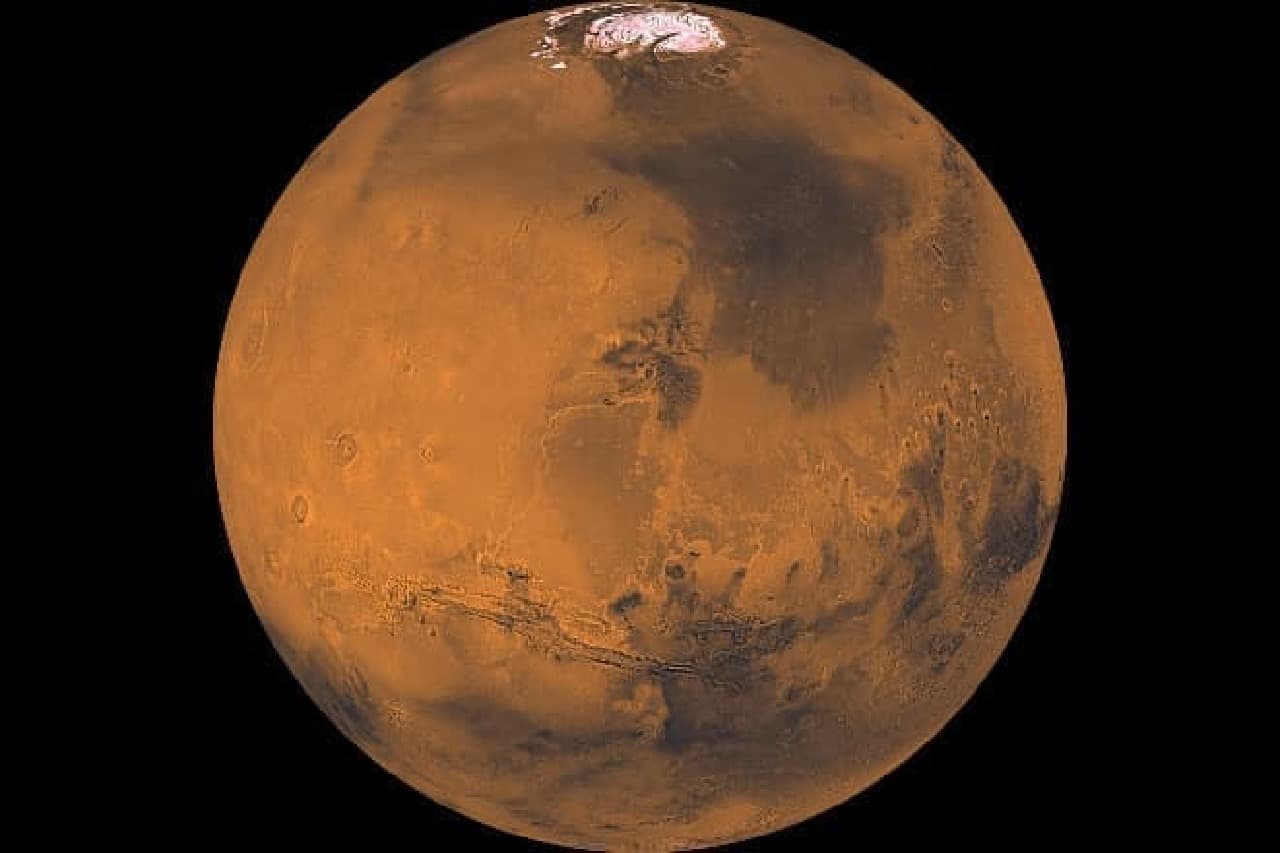

現在、荒涼とした砂漠が広がっている火星も、過去には地球のように青い海が覆っていた可能性について指摘があるが、地球も火星と同じ運命をたどり、乾燥した赤い惑星になる将来が待っているのかもしれないという。

「その場合、今からどのような対策をすべきなのか、長期的な視野に立って、地球の環境を考えていく必要がある」と広島大、静岡大ではコメントしている。

なお、今回の成果は英国Nature Publishing Groupのオンライン科学誌「Scientific Reports」に掲載している。