■Twitter 文化の1つの象徴「ニンジャスレイヤー」

ニンジャスレイヤーは、2010年に Twitter に登場した。米国で人気の「グラフィックノベル(アメリカン・コミックの一種)」の権利を個人が取得し、専用アカウント「@NJSLYR」上で翻訳していくと打ち上げた。

|

| ニンジャスレイヤー 公式アカウント |

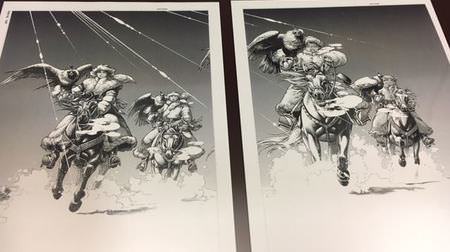

その作品世界は、外国から見た未来の日本という設定で描かれている。超人的な力を持つニンジャ(忍者)同士の抗争に巻き込まれ妻子を殺された主人公が、復讐のためニンジャを殺す「ニンジャスレイヤー」になるという、一見するとアメコミらしい荒唐無稽だが、実際に触れてみると物語には奥行きがある。

例えば横暴なニンジャが影響力を振るう「暗黒メガコーポ(巨大企業)」の下で、カチグミ(勝ち組)とマケグミ(負け組)に分かれ、過労死や失業の恐れとともに生きる人々の姿には、日本の現代も重なる。

140文字に足らないツイート(つぶやき)を連ね、小説を時々刻々と連載していく斬新な形式は、血沸き肉躍る冒険活劇に臨場感をもたらし、多くの読者を引き付けた。また専用のハッシュタグ「#njslyr」をリアルタイムに感想を共有する「実況」の面白さも、人気を高めるのに一役買った。

日本で Twitter が成長するとともに、読者となるフォロワー数も拡大。2012年には 旧エンターブレイン(現 KADOKAWA)がメディアミックスで協力し、書籍化、漫画化などが相次いで進み、テレビアニメ化も決まっている。

■ KADOKAWA の新技術は Twitter 文化をどう変える?

その KADOKAWA 傘下の角川アスキー総研が今度は、Twitter 上に電子書籍を投稿、閲覧できる技術を開発した。これは、1つのツイートの中で、漫画や小説をページをめくるようにして読める。もはや140字にとらわれず、たっぷりと情報量のある作品を簡単に共有できる。今はまだ作品の一部を試し読みする機能だけだが、作品全部を公開することも可能だろう。

東京ESP(1) https://t.co/nLDon63eKg #tw_epub

― 少年エース (@shonen_Ace) 2014, 7月 2 Twitter に 小説を1行ずつ、漫画を1ページずつ投稿していく方式は時代遅れになるかもしれない。

もちろん、ニンジャスレイヤーのような小説が、新技術に対応する必要はない。ただ従来通りのやり方で更新を続けるだけという選択肢もある。ヘッズ(熱心な読者)の多くが馴染み深い方式を望むのは想像に難くない。

しかしニンジャスレイヤーの個性は、新しいソーシャルメディアに見事に適合した方法で小説を書き、読むことにもあったはずだ。新技術が Twitter そのものに変容をもたらし、徐々に、否応なくユーザー文化も移ろっていくとすれば、かつてと同じままでいることで、ずっと魅力を保ちうるのだろうか。

同作品の今後が注目される。